스즈키 이치로 (출처: MLB.com)

“이치로가 한국에서 뛰면 4할은 그냥 칩니다.”

스즈키 이치로(41‧뉴욕 양키스)가 미국 야구계를 맹폭하던 시절. ‘MLB파크’와 같은 메이저리그 팬 사이트에서 심심찮게 볼 수 있었던 주장이다. 지금이야 새치가 희끗한 노장이 된 이치로지만 한창 때의 그는 분명 리그 제일의 수위타자였다. 2001년 데뷔 이후 10년 연속 3할-200안타를 기록했으며 2004년에는 한해에만 262안타를 때려내며 단일시즌 최다안타라는 경자탑의 주인이 되기도 했으니 말이다. 상황이 이렇다보니 ‘가장 수준 높은 리그인 MLB에서 0.350 이상의 고타율을 밥 먹듯 쳐댄 이치로인데, 한국에서라면 못해도 한 시즌 정도는 타율 4할을 달성할 수 있지 않겠느냐’는 추론이 도출될 수 있었다. 물론 WBC를 계기로 한국 팬들에게 미운털이 단단히 박혔던 이치로인지라 그가 한국 야구를 씹어 먹을 거란 주장이 정설로 받아들여지진 못했다.

야구팬들이 메이저리그의 ‘뛰어난 누군가’가 한국에 오면 4할을 기록할지 모른다는 발상을 하는 이유는 간단하다. 현재 리그를 뛰고 있는 선수들 중에선 도무지 4할의 경지에 오를만한 인물이 보이지 않기 때문이다. 김현수(26‧두산 베어스)나 김태균(32‧한화 이글스) 같이 4할의 언저리를 배회한 타자는 몇 있었지만 결과적으로 한국 야구가 어느 정도 자리를 잡은 이후 4할 타자는 아무도 없었다. 프로와 아마가 혼재했던 82년 원년, 일본 야구 출신의 베테랑 백인천(71)이 80경기를 뛰고 기록한 .412가 처음이자 마지막으로 여태껏 남아있다. 메이저리거들의 실력을 TV로 실시간 관람할 수 있는 오늘날의 팬들이 수많은 if를 만들어내는 이유도 여기 있다. ‘만약 트라웃이 롯데에 오면, 본즈가 엘지에 가면, 기아가 푸홀스를 영입한다면…’ 태동기 한국 야구를 평정한 백인천의 위엄을 이들이 재현해낼 수 있지 않을까?

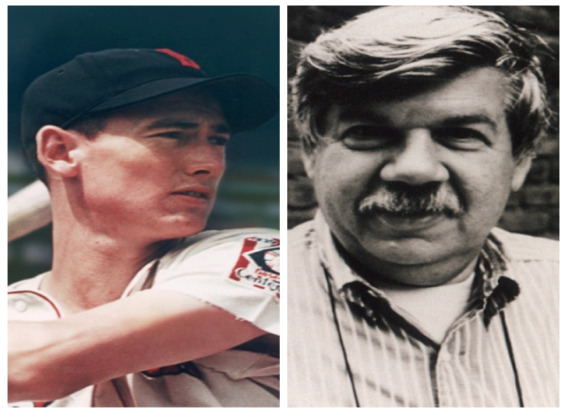

냉동인간 윌리엄스와 달팽이인간 굴드

뛰어난 누군가에 대한 환상이 한국 팬들만의 독특한 생각인 건 아니다. 메이저리그는 2차 대전 이래 최고의 타자 테드 윌리엄스가 1953년 마지막 4할을 기록한 이후 60년이 넘도록 4할 구경이 요원했다. 이에 대한 미국 팬들의 환상은 사뭇 ‘오싹’했다. 2002년 윌리엄스가 사망하자 그의 유족을 비롯한 일부 야구팬들은 이런 식의 주장을 했다. ‘테드의 시신을 냉동보관 해야 한다. 언젠가 죽은 사람을 살릴 방법이 개발되면 그를 해동시켜 그 뛰어난 신체능력을 분석할 수 있다. 그럼 야구계는 다시금 4할 타자가 활약하는 좋았던 옛날로 되돌아 갈 수 있을 것이다.’ 이 으스스한 말은 현실이 되었다. 윌리엄스의 시신은 머리와 몸통이 분리된 채 액화질소 속에 냉각됐다.

테드 윌리엄스, 스티븐 제이 굴드 (왼쪽부터)

이어보기 ☞ http://pnuhyowon.tistory.com/62

댓글 달기